4号文件的发布,使得中国房地产金融模式从影子银行向着大资管时代前进,同时也让中国REITs 元年变得更为现实。

进入2017年,中国房地产的金融环境发生了转折性的变化。“一行三会”的集体出手,全面收紧地产类融资,一时风声鹤唳,给市场带来前所未有的冲击。中国的地产金融模式,尤其是在2 月13 日中国基金业协会发布了4 号文件之后,正在发生深刻的变化,2017 年或许会迎来一个重要的分水岭:影子银行的落幕和地产大资管的崛起。

“影子银行”与金融大监管时代

中国房地产金融有三大支柱:银行、资产管理机构(非银类)和证券市场,这三大金融支柱在国内与国外具有类似性,只是阶段不同而已。但中国的问题在于,在三大支柱中衍生出一股力量:影子银行。

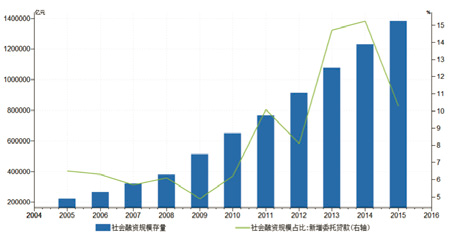

由于受信贷规模限制、存贷比、资本充足率约束以及贷款投向等多因素影响,通过委托贷款绕道表外,可以降低监管成本,委托贷款往往是银行腾挪信贷的重要工具。从社会融资总规模占比来看,新增委托贷款从2009 年的不足5%,到2013 年和2014 年增长到15%,增长速度极快。

证监会副主席李超也表示,截至2016 年6 月底,各大类资管产品的规模总计约88 万亿元。但资管行业监管标准不统一,资管产品缺乏统一的监测监控和隐形刚性兑付。

中国对房地产融资的监管口径在传统上是围绕银行系统展开的,在银行和信托的地产融资业务,均纳入银监系统的监管范围。监管虽然是分业进行的,但在地产融资的实际业务中,其实已经是一种混业状态。在过去,银行资金通过私募基金、券商资管计划等非银行系统,暗度陈仓,大规模进入房地产业,催生出了庞大的影子银行体系。根据中国人民银行统计,2016 年末银行业表外理财资产超过26 万亿元,同比增长超过30%,比同期贷款增速高约20 个百分点。

近期监管层的一系列动作,很大程度上是针对日渐扩张的影子银行体系。特别是证券投资基金业协会在2 月13 日发布的《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4 号- 私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》(以下简称4 号文》),直指非银类资管机构通过资管计划嵌套方式,规避银行监管系统。基金业协会,虽然是自律组织,但具备相当程度的影响力,接受证监会的业务指导和监督管理,粗略地归口到证监会。

另外,从2016 年三季度起,央行开始就表外理财纳入“宏观审慎评估体系”(简称“MPA”)对广义信贷指标开展模拟测算。2017 年一季度开始,央行在MPA 评估时正式将表外理财纳入广义信贷范围。

可见,本轮政策出台,是在“一行三会”的整体部署之下进行的,在影子银行全面渗透到房地产的同时,中国房地产也进入大金融监管时代。

中国社会融资规模存量与新增委托贷款占比(2004-2016)

注:社会融资规模存量是指一定时期末( 月末、季末或年末)实体经济( 非金融企业和个人) 从金融体系获得的资金余额。社会融资规模存量= 人民币贷款+ 外币贷款+ 委托贷款+ 信托贷款+ 未贴现的银行承兑汇票+ 企业债券+非金融企业境内股票+ 投资性房地产+ 其他。

“影子银行”向“资产管理”回归的必然

我们所说的影子银行,只是一种形象的称谓,而在形式上表现为资产管理。如论是理财、私募还是券商,绝大多数是一种“资管计划”的形态,但实质上做的却是类似于商业银行的业务。但这种“影子银行”的逻辑与银行存在本质的差异,不具有常态化的生存空间。

那么为什么说,银行以控制坏账为核心的逻辑,在影子银行中则不可持续呢?先看银行的商业模型:存款和贷款的利率差是其利润来源。但这个商业模型的成立有两个前提:第一是不出现挤兑,这讲的是流动性风险。银行资产负债表的资产端(贷款)和负债端(存款)的期限并不匹配,资产端长于负债端,期限错配的存贷管理,是银行的基础业务模式。因为在庞大的银行资金体系中,始终有大规模的资金流入和流出,所以期限错配问题在经济的正常运转下,是可以相安无事的。而且银行存款准备金制度,进一步增强了对流动性风险的控制力。第二是贷款能够安全收回,这讲的是违约风险。在资金贷出之前,对资金回收的安全性做全面准确的评估,是最为关键的。

那么银行和非银资产管理机构的区别在哪?为什么不能做影子银行的业务。这是因为“放贷”和“投资”的本质差异。

银行模式成立最重要的基础是央行作为“最后贷款人”的角色,疏解银行模式的先天问题:期限错配的流动性风险。但资产管理机构,显然不具备这种条件。

“资产管理”,是集合公众资金,进行投资的行为。资本在获取预期收益的同时,承担相应的风险。没有最后贷款人,或者最后兜底人,一切以市场规则为准。本来是很清晰的投资管理模式,但银行一旦用自身的信用提供了隐性的担保,其表现就是刚性兑付。其实,这也就把资产管理业务当成了银行业务。

银行存款的利率和银行理财的回报率不同,风险理应不同,却都要刚性兑付。银行对表内负债,必须刚兑,这是毫无疑问的,因此在资金充足率和贷款投放的风控标准上,都有严格要求。而银行理财作为资产管理业务,如果也承担刚兑义务,意味着随时可能将原来资产管理的“管理规模”回表,变成银行负债,这是一个极大的风险敞口。另外,银行的表外理财通过层层SPV 的嵌套,进入到房地产业。事实上,每一层嵌套都是一次信用扩张,也是推高资产价格的力量。虽然表面看是资产管理业务,但承担的实质是表内风险。而没有风险定价的信用扩张,是非理性的,也是非常危险的。

风险没有得到有效定价,会误导金融资源的配置。不出预料的话,影子银行在过去对房地产的投入所引发的风险,在今后会持续暴露。央行多次提出要坚守不发生系统性风险的底线,并多次提及房地产泡沫风险。在金融大监管体系的完善之下,影子银行逐渐落幕,取而代之的是资产管理,这也是理财的本义。

破局之道在于“地产大资管”的崛起

中国的房地产金融事业,随着房地产行业发展,从规模上取得了显著的成就,但主要体现在银行和类银行业务中,而真正围绕以房地产价值为核心的资产管理则发展相对缓慢。

在房地产行业(特别是地产开发)高速发展的时期,不需要特别强化的资产管理能力,反而在土地资源和销售速度,是房地产企业最重要的考核标准。这个时期的房地产金融是简单的、粗放的,当然也为银行的地产不良风险,留下了隐患。

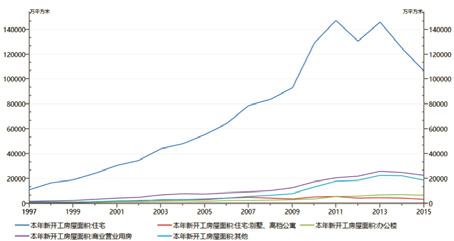

中国的房地产行业,从未出现过大的周期性调整,一方面是因为中国经济和城镇化的高速发展,在此之下,住宅新开工面积在1997年以来,连创新高,在2013 年达到峰值,超过了14 万平方米。而城镇人口的人均居住面积,也在2012 年就超过了30 平方米。另一方面则是金融资本的持续注入。

而在房地产行业从黄金时代进入到白银时代,从增量开发进入到存量管理,人口结构和城镇化进程趋于稳定,房地产行业或面临两大调整的叠加冲击:经济的周期性调整和更为严格的资本监管制度。

从“影子银行”走向真正意义的资产管理,这将是中国房地产金融体系在今后最重要支柱。用专业去发现价值、提升价值,打破刚兑思维,为投资人赚取风险收益,则是房地产资产管理机构的新使命。

地产资产管理能力的培养,是一个精耕细作的培育过程,但意义重大。无论对盘活既有的不良资产,还是在充满期待的中国REITs 中,专业的房地产资产管理机构,都将扮演最核心的角色。

扫描上方二维码,关注中房网公众号