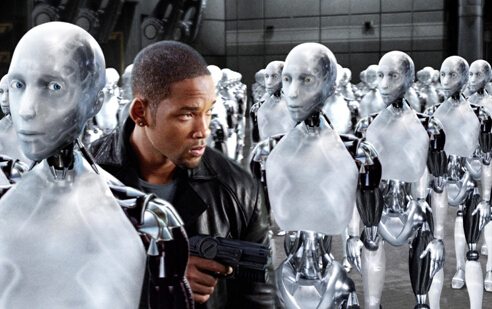

1920捷克作家K.凯比克在一部科幻剧中,最早提出了机器人(ROBOT)这个名词。而机器人这一概念被世人所熟知,则要归功于“机器人之父”美国科幻作家-艾萨克.阿西莫夫,他的著作《机器人系列》,让人们知道了一种由人类制造出的有智慧的机器。阿西莫夫还提出了“机器人三原则”,为机器人的发展研究指明了方向。

随着科技的飞速发展,机器人得以从科幻作品走到现实中。国际机器人联合会(IFR)公布的数据显示全球有接近900万(2008年统计)台机器人分布在社会各个领域,它们不知疲倦,它们工作更精准,同时,它们的效率更高。于是,人们开始担忧它们会不会比人类更聪明?会不会伤害人类?会不会取代人类?甚至眼下更现实的问题就是,机器人会不会抢走人类的饭碗?

一、来自机器人的挑战

艾萨克·阿西莫夫的 “机器人三定律”,为机器人建立了一套行为规范和道德准则,以保证机器人不会伤害人类,“机器人三定律”成为机器人学术界默认的研发原则。机器人三定律:

1)机器人不得伤害人类,且确保人类不受伤害。

2)在不违背第一法则的前提下,机器人必须服从人类的命令。

3)在不违背第一及第二法则的前提下,机器人必须保护自己。

机器人的发展经历了,从人“教” 机器人的第一代“示教再现型”机器人;到有感觉器官,会做出判断的第二代“有感觉”的机器人;再到可以把感知和行动智能化结合起来的第三代“智能”机器人。

随着人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术的发展,机器人越来越聪明。1996年5月4日,IBM人工智能电脑-深蓝(DEEP BLUE)挑战国际象棋世界冠军卡斯巴罗夫,最终深蓝电脑以3:5–2:5击败卡斯巴罗夫。自此人工智能是否超越人类的争论就此展开。2011年2月16日,IBM人工智能电脑-沃森(Watson)在美国最红的问答节目《危险边缘》(Jeopardy)中,获得总冠军。取得 7.7147万美元的成绩,以三倍的巨大奖金优势把这个节目最聪明的两个人类选手远远甩在了后面。2014年6月7日在英国皇家学会举行的“2014图灵测试”大会上,智能聊天程序“尤金·古斯特曼”(Eugene Goostman)首次“通过”了图灵测试。有33%的评委认为尤金·古斯特曼是人。

人工智能技术机器人,真的超越了人类的智慧吗?当然不是。人工智能技术机器人才刚刚起步,离全面超越人类还很遥远。加州大学教授、机器学习专家 Michael I. Jorden 认为,“如今的一些报道包含了许多错误信息,过度渲染了我们在人工智能领域取得的进步,人类连自己的大脑还没搞明白,何谈人工智能的突破发展。”其实这些优秀的人工智能只是通过对已知答案问题的快速匹配、查找,完全不具备人类的思考创造能力;而且是呈点状出现的,距离实际大规模商业应用还很遥远。机器人科学家们预计,到2050年才会出现有创新能力的机器人,但是人类的情商是一条无法逾越的鸿沟,这是人类与机器人的最巨大的区别,注定人工智能全面超越人类是不可能的。

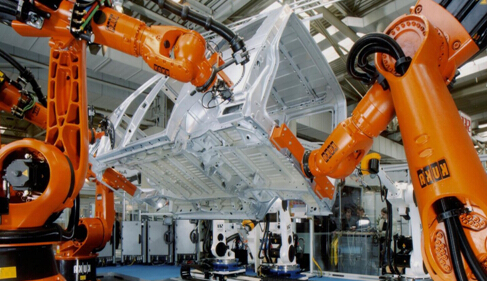

但是现实中,工业机器人已经开始和人类抢饭碗了。工业机器人更兢兢业业,更任劳任怨,他们不仅可以在几百度的高温下正常工作,还轻松可以举起比自身重数倍的物体,还有普通工人望尘莫及的精度,更重要的是它们更稳定,任劳任怨,不会闹情绪。例如在制造业较为普及的小型多关节机器人,1台可以完成2-4名工人的工作量。随着近几年工业机器人的价格迅速下降,一台小型多关节机器人,按照替代2人来计算2年即可收回成本,而且它的工作有效期是10年。

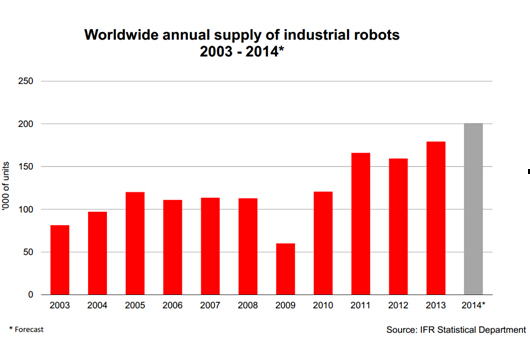

据国际机器人联合会(IFR)统计数据显示,金融危机以后全球工业机器人需求量正在逐年增加,正在以年平均增长率9%速度增加。2013年工业机器人创下了179,000台的历史新高,超过2012年的12%,预计2014年会创造新纪录。工业机器人的大发展期即将到来。

二、面对眼前的挑战,人类如何应对

工业机器人密度(每万名工人使用工业机器人数量)是衡量一个国家制造业实力和技术的重要指标。国际工业机器人平均密度是55,2011年日本工业机器人密度达到了339,德国达到了251。二战之后德国、日本利用其强大的工业、制造业重新回到世界舞台。但是到了20世纪60-70年代两国都遇到了,人口数量下降、劳动力不足的困扰,严重影响了两者的发展。这时恰逢工业机器人出现,这无疑是一棵救命稻草。在国内良好的技术、科技、经济等大环境下,机器人产业得到飞速发展并大量运用,让两者保持占据着制造业强国的地位。

面对工业机器人带来的挑战,德国、日本是如何做到人机平衡的?一是三产的发展,创造层次丰富的就业岗位,而更核心的就是高技术含量的职业教育的作用。德、日两国的高就业率除去人口下降的客观因素以外,两国高技术含量的职业教育体系起到了决定性作用。在各国正在为工业机器人带来的就业率降低所困扰时,他们忽略了机器人所带来的岗位。那就是从设计、生产、安装、操作、维护、修理等一系列围绕着机器人的岗位,但这些岗位技术含量非常高,没有专业系统的学习,没有技术体系的建设是很难出现匹配的从业者。德、日两国高水准的职业教育培育了很多专业人才,很好的填补了由工业机器人发展、应用带来的岗位。

德国职业教育显著特征是:私人经营的企业与主要由国家开办的职业学校合作办学,而且企业在职业教育中处于主导地位,学习与实践结合发挥主导作用。有强大的制造企业为背书,有职业教育源源不断输出技术人才,面对机器人带来的挑战,德国完成了职位的升级转换,稳定了就业率。

日本的职业教育,则是以校企合作办学的模式。这个不仅可以短期内提高企业员工素质,还能促使企业吸收和消化国外先进技术以及自我创新,以提高生产效率,从而实现了教育成果向生产力的转化。日本职业教育,创办了很多跨学科,多学科,多教育层次的综合性教育,并且开办了很多机器人职业教育学科。这为日本输送了专业的机器人领域人才。

三、中国应该提前准备来应对人机之争

根据机器人发达国家的经验,在经济水平达到人均GDP为5000-7000美元这一阶段时,新装机器人量得到爆发式的增长。2013年中国人均GDP达到6767美元。国际机器人联合会(IFR )数据显示:中国已成为仅次于日本的全球第二大机器人市场。2013年中国机器人购买量达到37,000台,占据全球销量五分之一,中国成为全球增长最快的市场。2005年至2012年期间,中国工业机器人的销售量以年均25%左右的速度高速增长。中国的工业机器人密度只有21低于58的国际标准,预计2020年机器人密度达到100以上,中国的工业机器人化之路已经开始。

2011年7月29日,郭台铭宣称要在未来3年内用100万机器人来替代生产线上的工人,这个数字与当年富士康中国大陆雇佣的工人数相当。富士康投资千亿在山西晋城启动了 “金匠中原计划”,工业机器人就在这里制造。可是2013年中国工业机器人销量即便达到了创纪录的37,000台,然而把这所有的机器人都安装到富士康,完成百万机器人目标也需要20-30年。2014年富士康在为赶工iPhone大量招工时,人们纷纷耻笑这个百万机器人计划。但假使富士康已完成百万机器人计划,不招工,反而大量裁人时,我们的社会是否准备好接纳这些失业人员?是否为他们找到下一个岗位?是否为下一批农二代找到出路?

现阶段我们应该庆幸富士康的百万机器人计划尚未完成,尚未出现失业大军;然而,随着科技发展的速度越来越快,摩尔定律已经逐渐被打破,机器人的产品更新、制造速度已加速度在提升。也许发生大规模人机之争的时间要比我们预想的短很多,也许在人们还没意识到时,它就到来了。我们应该尽早学习别人的成功经验,摸索一条适合我们国情的道路,未雨绸缪,做好应对准备。

作者:李海涛

华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司建筑顾问部

www.rl-consult.com

技术要点法律声明:

文章版权归华高莱斯所有,任何组织和个人未经本公司允许,不得擅自进行转载或作其他任何商业用途。

扫描上方二维码,关注中房网公众号